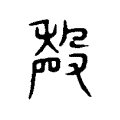

殸的笔顺

殸的康熙字典

康熙字典原文

卷别 :正文・辰集下 部首:殳部

武英殿刻本: 第1399頁,第4字

同文書局本: 第585頁,第6字

標點整理本: 第535頁,第4字

音《唐韻》:苦定切;《集韻》:詰定切,𡘋音罄。

《說文》:磬,籀文省作殸。

音又,《玉篇》:口耕切;《廣韻》:口莖切,𡘋音鏗──敵也。

音又,《集韻》:聲,古作殸。註詳耳部十一畫。

注解

〔殸〕字收录于《康熙字典》正文・辰集下,康熙部首是殳部。

〔殸〕字是多音字,拼音是qìng、kēng、shēng,左右结构,可拆字为声、殳。

〔殸〕字的汉语字典解释:㈠ [qìng] ⑴ 古同“磬”。㈡ [kēng] ⑴ 敌。㈢ [shēng] ⑴ 古同“声”。⑵ 姓。

殸的说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷九下反切苦定切頁碼第312頁,第29字續丁孫

磬

樂石也。从石、殸。象縣虡之形。殳,擊之也。古者毌句氏作磬。

樂石也。从石、殸。象縣虡之形。殳,擊之也。古者毌句氏作磬。

殸

籒文省。

籒文省。

𥓕

異體硜

古文从𡿱。

古文从𡿱。

附注段玉裁本作「从石,象縣虡之形」,並注:「各本作殸,上屬。今正……(古文)各本篆體誤,今依《汗簡》正。」按:甲骨文與籀文同,「石」乃後人所加。

蔣注案:古文或从𡿱,或从巠,或从㸒;左傍石字爲古文。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷十八反切牽甯反頁碼第777頁,第6行,第3字述

樂石也。從石殸聲。象縣虡之形也。殳,撃之。古者,母句氏作磬。

樂石也。從石殸聲。象縣虡之形也。殳,撃之。古者,母句氏作磬。

反切………頁碼第777頁,第7行,第1字述

籒文。

籒文。

反切………頁碼第777頁,第7行,第2字述

古文從巠。

古文從巠。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷九下反切苦定切古音第十一部頁碼第1804頁,第1字許惟賢第789頁,第1字

石樂也。

石樂也。

段注石樂各本作樂石。誤。今正。樂下云:五聲八音總名也。瑟下云:弦樂也。簫,䶵下皆云:管樂也。則此當云石樂信矣。《匡謬正俗》所引巳作樂石。其誤巳久。或疑樂石字見秦繹山刻石。不知與此無涉也。彼謂可樂之石。此謂製石之樂。《白虎通》曰:磬者,夷則之氣也。

从石。

段注句。

象縣虡之形。

段注各本作殸,上屬。今正。豈下云:陳樂立而上見也。从屮。此从屮謂虡之上出可見者,崇牙樹羽是也。一象枸之横。丨象虡之植。※象編磬係焉也。或曰※象磬之股。丨象磬之𡔷。磬之懸,股橫出而𡔷直。凡言磬折者取象於此。程氏瑶田《通藝錄》言之詳矣。

殳所㠯擊之也。

段注所以二字今補。說从殳之意。磬从石殳會意。而又象其形也。苦定切。十一部。

古者毋句氏作磬。

段注毋各本作母。今正。《明堂位》注引《世本》作曰無句作磬。《風俗通》、《山海經》注,《廣雅》皆作毋句。古無毋通。句其俱反。

籒文。省。

籒文。省。

段注非籒省篆。乃篆加籒也。

古文。从巠。

古文。从巠。

段注各本篆體誤。今依汗簡正。《樂記》曰:石聲磬。磬以立辨。《史記・樂書》作石聲硜。硜以立別。葢硜本古文磬字。後以爲堅确之意。是所謂古今字。《論語》。子擊磬於衞。下文旣而曰鄙哉硜硜乎。亦不以爲一字。要之《論語》非不可作鄙哉磬磬也。《釋名》曰:磬者,磬也。其聲磬磬然堅緻也。

章太炎说文解字授课笔记

石樂也。又可訓譬喻字,故《詩》曰「磬天之妹」。(?)

白话解释

磬,石乐器。字形采用“石、殸”两形会义。象悬挂的虡的形状。“殳”,表示击打石乐器。据说古时母句氏创造了磬。

字形解说

甲骨文之第一例,左像有飾物的磬,右像用手持杖擊磬,構形為從攴、聲;第二例,左像省卻磬邊的磬,右仍像用手持杖擊磬,由於被借為方名,就增

為繁文,而

在甲文中常誤為口,則其構形,應是從

、

聲。金文之形,上從

,

是磬之異體;下從人挺立持杖擊磬,而

為方名繁文,構形應是從

、從壬、從攴,

聲。篆文之

,上左像磬,右改為用殳擊磬,而增以石形,則表磬質為石,由石製成,構形應是從石、殸聲。隸書、楷書之磬,都承篆文之形而來。在六書中屬於形聲兼會意。籀文作

,左像有飾物的磬,右像擊磬的殳,構形當為從殳、

聲。在六書中屬於形聲兼會意。古文作

,左上像磬,右上從爪,猶如從手,下從

,以表人之挺立;左下從

,則表借作方名,增以繁文

,以示區別,則其構形應是從

、從殳、

聲。在六書中屬於形聲兼會意。

磬字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第617頁,第6字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第780頁,第7字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第596頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第400頁,第13字 |

| 5 | 說文考正 | 第374頁,第19字 |

| 6 | 說文今釋 | 第1350頁,第1字 |

| 7 | 說文約注 | 第2305頁,第4字 |

| 8 | 說文探原 | 第4646頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第1992頁,第4字 |

| 10 | 說文標整 | 第244頁,第17字 |

| 11 | 標注說文 | 第388頁,第7字 |

| 12 | 說文注箋 | 第3215頁,第4字 |

| 13 | 說文詁林 | 第9368頁【補遺】第17421頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第3441頁,第2字 |

| 15 | 說文義證 | 第810頁【崇文】第3237頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第1284頁 |

| 17 | 章授筆記 | 第394頁,第2字 |

| 18 | 古字詁林 | 第八冊,第335頁,第2字 |

| 19 | 古字釋要 | 第895頁,第10字 |

殸的字源字形

商 甲骨文 花东子卜辞

商 甲骨文 花东子卜辞

商 甲骨文 宾组

商 甲骨文 宾组

东汉 传抄 说文解字

东汉 传抄 说文解字

宋 印刷字体 广韵

宋 印刷字体 广韵

宋 传抄 古文四声韵

宋 传抄 古文四声韵

宋 传抄 集篆古文韵海

宋 传抄 集篆古文韵海

明 印刷字体 洪武正韵

明 印刷字体 洪武正韵

清 印刷字体 康熙字典

清 印刷字体 康熙字典